-

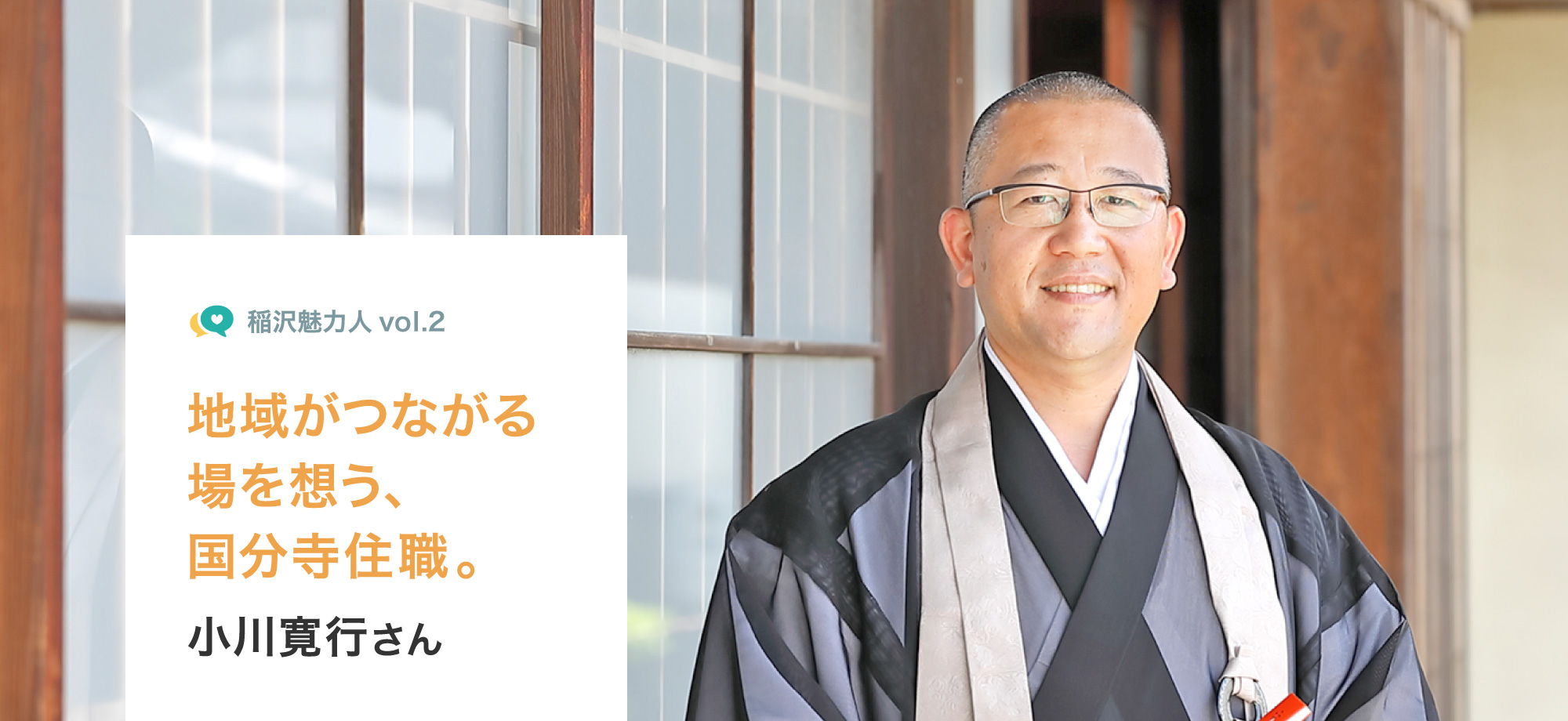

次代に向けて寺の役割を

アップグレードする機会を

模索。稲沢出身の小川さんは僧侶の修行を終えて国分寺を継いで以来、住職の本分を全うしながら、新しい時代における寺の役割を模索してきました。稲沢市はその昔、修行のために中国へ渡った柏庵和尚が、柑橘類の接ぎ木の技術を持ち帰ったことから、植木の産地として栄えた歴史があります。国分寺の檀家にも植木屋さんは数多くいらっしゃるそうです。新たな寺の役割として、そんな稲沢の魅力発信の一端を担えないかと考える日々が続きました。

取材に訪れたのは、尾張国分寺マルシェが

5周年を迎えた令和元年6月3日。

昔を振り返り、当時の想いを

語ってくれました。 -

寺の多さは、人が安心して

暮らせる地域の証。愛知県は全国で最も寺が多い地域で、中でも稲沢市のある尾張地域は特に多いとされています。その理由について「肥沃な平地が広がるこの地域は、人が安心して暮らすのに適していて、大昔から人の営みがあったから」と小川さん。人と人の交流が生まれ、そこに寺ができると地域が落ち着くと言われています。稲沢に国分寺建立の勅が下されるのは741年、奈良時代初期です。しかしこの寺は884年に消失してしまいます。以降、国分寺釈迦堂を守り続けたのが、当時は円興寺と呼ばれていた小川さんの生家で、明治時代より、国分寺と名乗るのを許されたそうです。

稲沢市は歴史のあるまちです。

連綿と人が住んできたからこその

地域の落ち着きってあると

確かに感じられます。 -

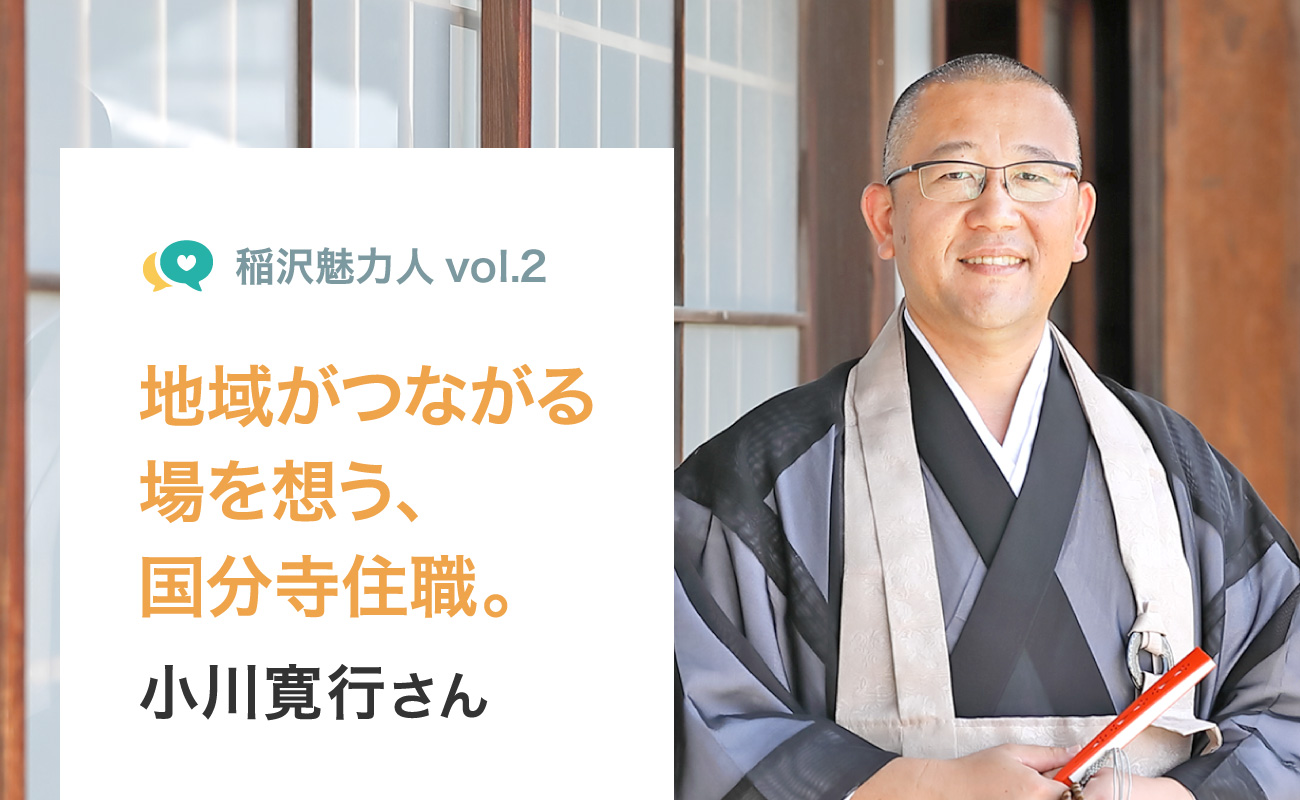

新たな地域コミュニティの

拠点をめざして。「稲沢は歴史があって安心できる部分と、名古屋に近くて便利な部分のバランスが良いから住みやすいですね」と稲沢愛あふれる小川さん。そんな中で国分寺はこれまでも、地域コミュニティの拠点という重要な役割を担ってきました。そこに若い世代も参加しやすい要素をプラスしつつ、地域の特産品をアピールできるアイディアの一つとして始まったのが「国分寺マルシェ」です。時代の流れをキャッチしながら、独自の方法で新たなコミュニティ拠点をめざす国分寺。変わらないものと変わりゆくものとを無理なく融合させ、地域をつなげようとする小川さんの想いが、国分寺に次代の風を吹き込んだのです。

「国分寺マルシェ」スタート時からの

運営メンバーと一緒に。

住職

小川寛行

(1975年生まれ 稲沢市出身)

花園大学卒業後

名古屋市東区にある専門道場 徳源寺で修行

2001年稲沢市に戻り、ご自身の生家である国分寺の住職に

おすすめスポット

小川さんが運営に携わる

国分寺マルシェを

ご紹介します。

> くわしく見る